Data Kementerian Pertanian mencatat lebih dari 107 ribu hektare sawah di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat rusak akibat banjir dan longsor. Di Aceh saja, luas kerusakan mencapai 54 ribu hektare, dengan hampir 40 persen masuk kategori rusak berat. Angka ini setara sekitar sepersepuluh total lahan sawah di tiga provinsi tersebut. Kerusakan semacam ini bukan sekadar gangguan produksi satu musim. Ia menandai terputusnya siklus pangan, ekonomi desa, dan keberlanjutan hidup keluarga petani.

Respons pemerintah bergerak pada dua jalur: anggaran dan skema kerja. Pemerintah pusat mengklaim menyiapkan Rp1,5 triliun untuk rehabilitasi pertanian di tiga provinsi terdampak, angka yang bahkan disandingkan secara simbolik dengan anggaran program lain. Di tingkat daerah, validasi data dilakukan, kerusakan diklasifikasikan, dan skema padat karya diterapkan. Petani diminta memperbaiki sawahnya sendiri, dengan upah Rp15 juta untuk kerusakan berat dan Rp5 juta untuk kerusakan ringan. Logikanya sederhananya sawah pulih, petani tetap berpenghasilan.

Namun pendekatan ini menyisakan persoalan mendasar. Skema padat karya menempatkan pemulihan sebagai proyek teknis jangka pendek, bukan sebagai krisis sosial-ekonomi yang berlapis. Upah perbaikan tidak menggantikan panen yang hilang, tidak menjawab beban utang petani, dan tidak mengamankan kebutuhan pangan rumah tangga selama masa jeda tanam. Dalam situasi di mana irigasi rusak, akses desa terputus, dan ribuan keluarga masih mengungsi, pemulihan sawah berdiri sendiri tanpa ekosistem pendukung yang utuh.

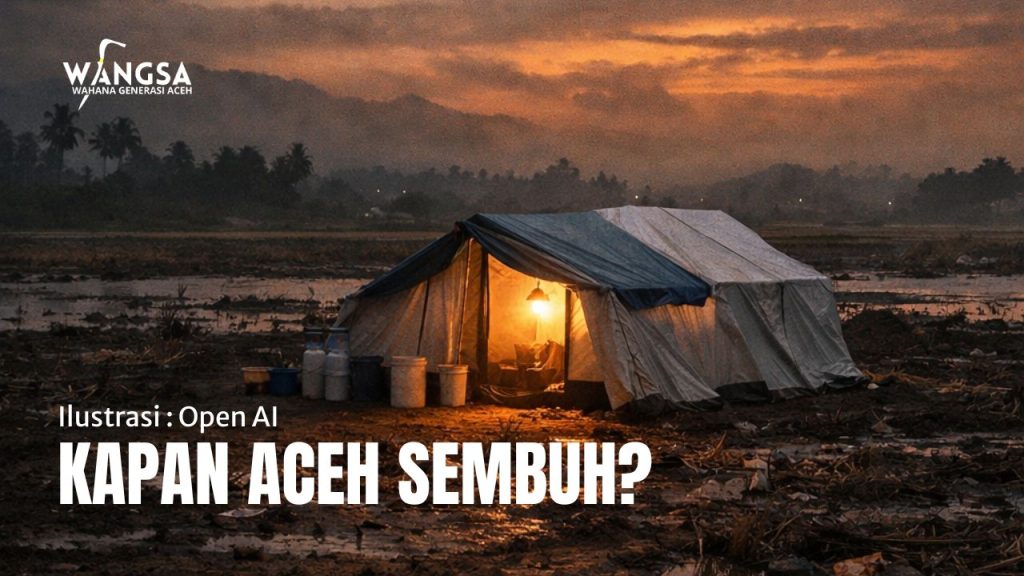

Kondisi ini berlangsung dalam darurat yang berkepanjangan. Hingga pertengahan Januari 2026, lebih dari 160 ribu jiwa di tiga provinsi masih bertahan di pengungsian, dengan puluhan ribu di Aceh. Status tanggap darurat di Aceh diperpanjang untuk keempat kalinya. Bahkan, 29 desa di Aceh dan Sumatra Utara dilaporkan “hilang” karena wilayahnya berubah menjadi alur sungai. Ketika desa lenyap, persoalannya tidak lagi sebatas distribusi logistik, melainkan rekonstruksi ruang hidup.

Masalah kuncinya terletak pada status dan arah kebijakan. Meski berdampak lintas provinsi dan menyentuh jutaan jiwa, bencana ini tidak ditetapkan sebagai bencana nasional. Akibatnya, penanganan terpecah ke dalam mandat sectoral, pertanian mengurus sawah, PUPR mengurus jalan dan air, sosial mengurus logistik. Tidak ada satu kerangka pemulihan terpadu yang mengaitkan hunian tetap, pemulihan ekonomi lokal, rehabilitasi lingkungan, dan mitigasi risiko ke depan. Yang tampak adalah respons reaktif yang mungkin cepat di awal, lambat dan terfragmentasi dalam pemulihan.

Di sisi lain, akar ekologis bencana tetap berada di pinggiran kebijakan. Audit izin kehutanan dan gugatan terhadap korporasi diumumkan sebagai sinyal penegakan hukum. Namun pengalaman panjang menunjukkan bahwa gugatan perdata sering berakhir pada putusan yang sulit dieksekusi, sementara pemulihan ekosistem berjalan minimal. Deforestasi, degradasi hulu sungai, dan tata ruang yang melampaui daya dukung telah lama diperingatkan para akademisi. Tanpa menjadikan rehabilitasi lingkungan sebagai syarat utama pemulihan, negara hanya menambal kerusakan di hilir sambil membiarkan sumber masalah tetap aktif.

Jika pola ini terus dipertahankan, konsekuensinya dapat dibaca dengan jelas. Pertama, kemiskinan struktural akan menguat di wilayah terdampak. Kehilangan rumah dan lahan, ditambah pemulihan ekonomi yang lambat, menempatkan warga pada posisi lebih rentan daripada sebelum bencana. Kedua, biaya negara akan terus membengkak. Setiap pemulihan parsial menunda mitigasi, dan penundaan itu berarti pengeluaran berulang untuk bencana yang sama. Ketiga, kepercayaan publik akan tergerus. Ketika warga hidup berbulan-bulan di tenda sementara narasi resmi menekankan progres teknis, jurang antara pengalaman warga dan bahasa negara semakin melebar.

Aceh hari ini belum menuju kesembuhan. Ia berada dalam kondisi bertahan, dengan sistem pangan yang rapuh, ruang hidup yang menyusut, dan pemulihan yang belum menyentuh akar persoalan. Pertanyaan “kapan Aceh sembuh” sejatinya adalah pertanyaan tentang keberanian kebijakan. Apakah negara bersedia mengakui bencana ini sebagai kegagalan sistemik yang menuntut perubahan mendasar, atau terus mengelolanya sebagai rutinitas darurat yang diulang setiap bencana. Dalam pusaran itu, sawah yang hilang menjadi penanda bahwa yang rusak bukan hanya tanah, tetapi cara negara menjaga keberlanjutan hidup warganya.

Ironi paling telanjang mungkin akan terlihat di bulan Ramadan. Di saat sebagian pelaku perusakan hutan pemegang konsesi, pembabat lereng, dan penjarah ruang hidup menikmati waktu berbuka bersama keluarga di rumah yang utuh, dengan hidangan lengkap dan lampu yang menyala stabil, di sisi lain ada warga Aceh yang menunaikan puasa dalam keadaan kehilangan. Mereka bukan perusak alam. Mereka tidak menebang hutan, tidak mengubah alur sungai, tidak mengantongi izin tambang atau HGU. Namun merekalah yang menanggung akibat paling pahit.

Ramadan bagi mereka bukan tentang meja makan yang penuh, melainkan tenda pengungsian yang sesak. Bukan tentang kehangatan keluarga, melainkan kehilangan anggota keluarga yang terseret banjir atau tertimbun longsor. Waktu berbuka diisi dengan nasi bungkus bantuan, air seadanya, dan kecemasan tentang hari esok. Anak-anak berbuka tanpa kepastian sekolah, orang tua berbuka dengan beban utang dan sawah yang tak lagi bisa ditanami.

Ramadan yang seharusnya menjadi bulan pengendalian diri dan keadilan sosial justru memperlihatkan wajah lain negara. Negara yang belum mampu memastikan bahwa dosa ekologis tidak diwariskan kepada mereka yang tak pernah ikut melakukannya.